ヴェネツィアです。新婚旅行で行ったので個人的には思い入れがあります。S&Tの地中海帝国が好きなのもそこに一因あります。ユーロゲームの「サンマルコ」も好きです。

高野史緒さんを読むのは「アイオーン」以来だと思うのですが、本ブログを検索しても出てきませんので、開設前に読んだのかと。実家を発掘しても出てこないので、図書館で借りたのかと思います。調べると同書は2002年刊行だそうですので、割とタイムリーに読んだのですね。

高野先生は土浦出身だそうで、茨城会にも比較的近い人物の一人とも言えます。

本書のあとがきによれば修論がフランス革命だったそうなので、その意味でも非常に親近感を覚えます。

巻頭の「ガスパリーニ」は、イタリアの古宿に泊まったヴァイオリニストが、宿主のヴァイオリンコレクションを自慢される話し。名器は持ち主を選びヴァイオリニストを誘惑します。高野先生もヴァイオリンをやっていたそうなのですが、あとがきに曰く「自分は楽器に選ばれなかった方だった」とのこと。

二作目の「錠前屋」は、ご本人曰くフランス革命はわたしのホーム(グラウンド)ということで、ルイ16世処刑直後のノルマンディーで、ルイにそっくりの錠前屋を見掛ける話しです。あまりに似ているので主人公は錠前屋の仕事場を覗きに行くのですが、覗いてみると錠前屋はなんと精巧なからくり人形だという。異形コレクションのロボット編に寄せた作品ということで、なるほどそういうことかと納得しました。近世のゴーレム(自動人形)ものとしては、歴史に残る佳作かと思います。

三本目は「スズダリの鐘つき男」で、舞台は今度はロシアです。

視点人物は彼の地にある精神病患者の隔離施設に診察に訪れるのですが、同地の教会の複数の鐘を一人で捜査して見せる男と知己を得ます。患者たちは最初は扱いにくいのですが鐘つき男のお陰で親しみやすくなります。しかし、医師はそれは自分が医者だと知って「患者」というペルソナを付けただけなのではないかと疑います。異形コレクションの仮面編に寄せた作品だそうですが、いわゆる仮面ではなくペルソナについて書いているのが捻っています。

四本目は「空忘の鉢」です。舞台はカザフスタン。

シルクロード時代の未調査文明、黄華文明の文字に関する調査許可を求めて同地を訪れた教授。ところが、同地のロシア中将に白磁の鉢を見せられ覗き込むと異常を感じます。

その昔に覗き込むと記憶を失ってしまう鉢というのが同地にはあったという話しです。覗き込むと吸い込まれてしまうとか、記憶を吸われて失ってしまうとか、なんか妖怪譚で聞いたことのあるような話しなのですが何処で聞いたか思い出せません。これも鉢のせいか? ブラウンの「六本足の催眠術師」ですかね?

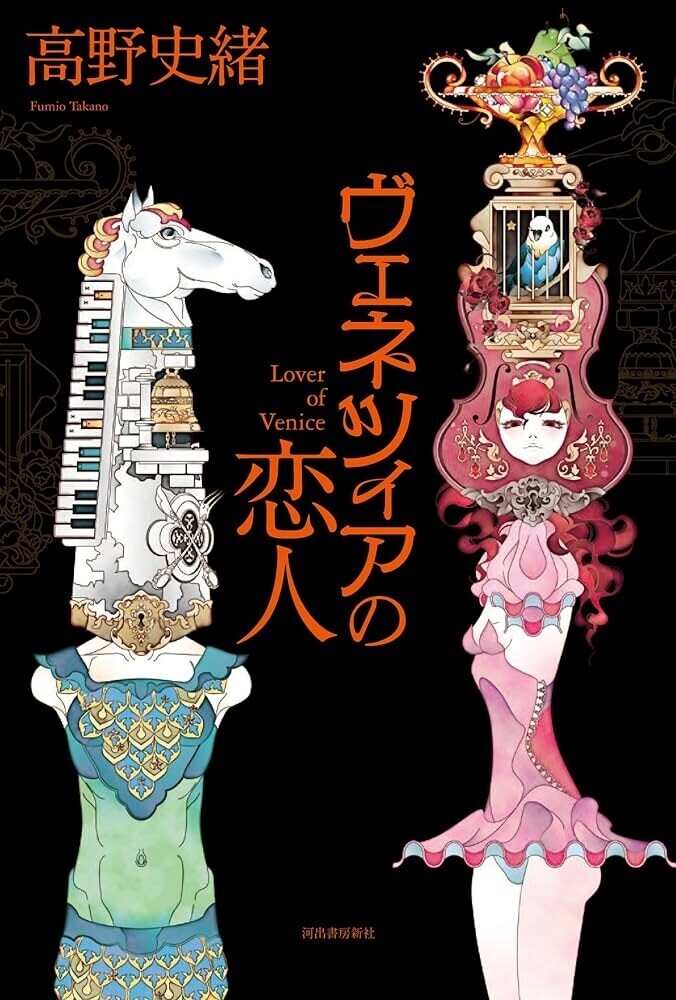

五本目は表題作の「ヴェネツィアの恋人」です。

かつての可憐なプリマドンナも貫禄がついて王女役を演じるように。しかし、それはそれで往年の彼女からファンのものにとっては魅力的な演者だという話しです。表題作にしては少し線が細いでしょうか。

六本目は本集最長の「白馬の騎士」。

バイエルン王ルートヴィッヒ2世がワグナーになんとしても逢いたいと願う話しと、ワグナーの下請け編曲家が成り上がろうとする話しが交錯する中編です。

ルートヴィッヒが無類の芸術好きだったのは史実。彼のノイシュバンシュタイン城を作った人としても有名です。舞台となる祝祭大劇場もルートヴィッヒ2世が作ったもので、そのこけら落としがワグナーの「ニーベルングの指輪」だったそうです。

高野先生のデビュー作「ムジカマキーナ」の返歌らしいのですが、同作を読んだことがないので良く判りません。

巻末は「マルガリータ」です。

スターリン時代末期のソビエトを舞台にグルジアの中年女教師が突然に音楽院の夏合宿に抜擢される話し。そこで同じく理科教師兼任の付き添い医務員に口説かれるのですが、その彼に目を付けた妖艶系の姪と競合するという話しです。

全体として近代欧州が舞台なので佐藤亜紀と近いテイスト。音楽ガジェットが多いのは高野先生独特ですが。

最後の2本が非常に良かったので☆にしました。近い内にまた高野作品を読む日が来ることでしょう。